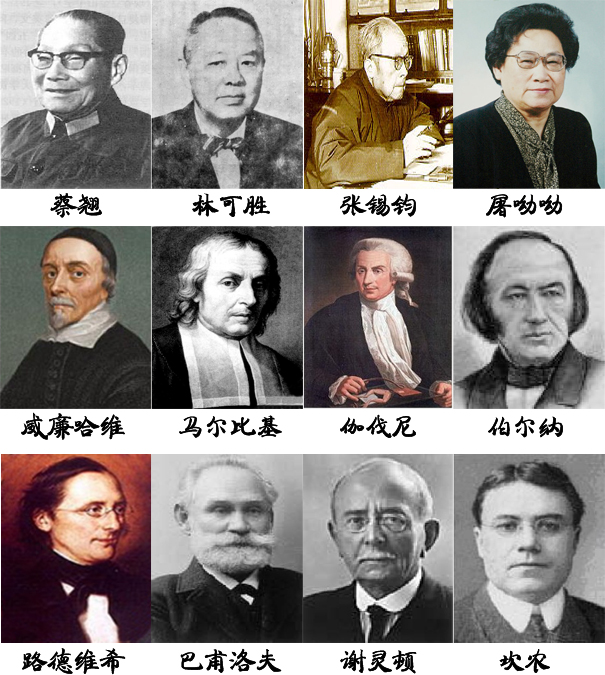

生理学科始于17世纪的实验研究。1628年英国医生威廉·哈维(William Harvey,1578~1657)发表关于血液循环的名著《心与血的运动》,在人类历史上第一次证实了人和高级动物的血液是从左心室射出,通过体循环的动脉血管流向全身组织,然后汇集于静脉血管回到右心房,再经过肺循环进入左心房,并将心脏认为是血液循环的中心。

此后,1661年意大利解剖学家马尔比基(Marcello Malpighi,1628~1694)将伽利略发明的望远镜改制成显微镜,并发现了毛细血管,从而确立了循环生理的基本规律。18世纪意大利生理学家伽伐尼(Luigi Galvani,1737~1798)发现电流刺激可导致蛙腿肌肉收缩,从而形成生物电学这一新的生理研究领域。19世纪法国生理学家克劳德·伯尔纳(Claude Bernard,1813~1878)提出的内环境概念,现已成为人体生理学中的一个指导性理论。1847年德国生理学家路德维希(Carl Friedrich Wilhelm Ludwig,1816~1895)发明了记纹器,对生命科学的发展起了十分重要的推动作用,是生物科学史上具有划时代意义的重大事件。与路德维希同时代的德国生理学家海登海因(Rudolf Peter Heidenhain, 1834~1897)对肾脏泌尿生理提出了不同的设想,并首次运用慢性的小胃制备法来研究胃液分泌的过程,他设计制备的小胃被称为海登海因小胃(Heidenhain pouch),后来经俄国著名生理学家巴甫洛夫(Ivan Petrovich Pavlov,1849~1936)改进为巴甫洛夫小胃(Pavlov pouch),对消化生理做出了杰出的贡献。1906年英国著名生理学家谢灵顿(Charles Scott Sherrington, 1857~1952)在对脊髓反射的规律进行长期精细的研究后出版了经典著作《神经系统的整合作用》,为神经系统的人体生理学奠定了基础。同期俄国生理学家巴甫洛夫从消化液分泌过程的研究转到以唾液分泌为客观指标对大脑皮质的生理活动规律进行深入研究,提出著名的条件反射概念和高级神经活动学说。1929年美国生理学家坎农(Walter Bradford Cannon,1871~1945)提出了稳态的概念,进一步发展了伯尔纳的内环境恒定的理论,其稳态概念在20世纪40年代和控制论相结合,使人们认识到人体各个部分从细胞到器官系统的活动,要依靠调节作用而保持相对稳定状态,这些调节过程都具有负反馈作用。

中国对生理学的研究自20世纪20年代才开始发展,蔡翘(1897~1990)发现了视觉与眼球运动功能的中枢部位――顶盖前核(后称蔡氏区),还编著了中国第一本大学生理学教科书,他在神经解剖、神经传导生理、糖代谢和血液生理等领域也有许多重大发现,为中国的航天、航空、航海生理科学研究奠定了基础。1926 年生理学家林可胜(1897 ~ 1969)倡导成立了中国生理学会,翌年创刊《中国生理学杂志》,新中国成立后改称为《生理学报》。此外,张锡钧(1899~1988)在神经化学递质―乙酰胆碱―的研究中取得一系列的创新性成果,受到了国内外生理学界的高度评价。解放后,我国生理学研究发展速度迅猛,1965年9月17日,我国中科院生化研究所、北大化学系及中科院有机化学研究所的生理学家在世界上第一次用人工方法合成了有活性的结晶牛胰岛素,实现了世界上首次人工合成蛋白质的壮举。2015年10月5日,诺贝尔生理学或医学奖被授予中国科学家屠呦呦,这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获诺贝尔科学奖,是中国医学界迄今为止获得的最高奖项。