介入治疗是介于外科、内科治疗之间的新兴治疗方法,包括血管内介入和非血管介入治疗。经过30多年的发展,现在已和外科、内科一道称为三大支柱性学科。简单的讲,介入治疗就是不开刀暴露病灶的情况下,在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道,或经人体原有的管道,在影像设备(血管造影机、透视机、CT、MR、B超)的引导下对病灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。

介入治疗其特点是创伤小、简便、安全、有效、并发症少和明显缩短住院时间。

一、对于需内科治疗类疾病,介入治疗相对与内科治疗优点在于:

药物可直接作用于病变部位,不仅可大大提高病变部位药物浓度,还可大大减少药物用量,减少药物副作用。

二、对于需外科治疗类疾病,介入治疗相对与外科治疗优点在于:

(一)它无需开刀暴露病灶,一般只需几毫米的皮肤切口,就可完成治疗,表皮损伤小、外表美观。

(二)大部分病人只要局部麻醉而非全身麻醉,从而降低了麻醉的危险性。

(三)损伤小、恢复快、效果满意,对身体正常器官的影响小。

(四)对于目前治疗难度大的恶性肿瘤,介入治疗能够尽量把药物局限在病变的部位,而减少对身体和其他器官的副作用。部分肿瘤在介入治疗后相当于外科切除。

按器械进入病灶的路径分为:血管内介入和非血管内介入。

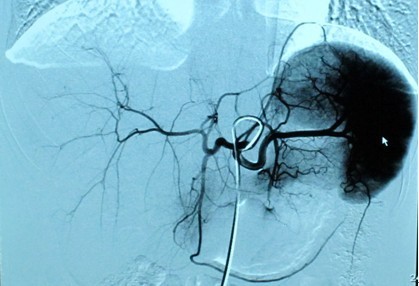

血管内介入是指:使用1-2mm 粗的穿刺针,通过穿刺人体表浅动静脉,进入人体血管系统,医生凭借已掌握的血管解剖知识,在血管造影机的引导下,将导管送到病灶所在的位置,通过导管注射造影剂,显示病灶血管情况,在血管内对病灶进行治疗的方法。包括:动脉栓塞术、血管成形术等。常用的体表穿刺点有股动静脉、桡动脉、锁骨下动静脉、颈动静脉等。

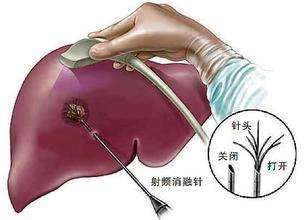

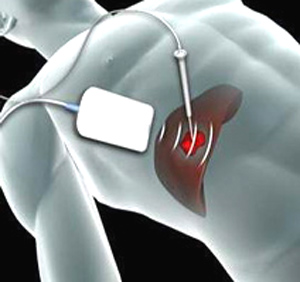

非血管介入是指:简单的讲就是没有进入人体血管系统,在影像设备的监测下,直接经皮肤穿刺至病灶,或经人体现有的通道进入病灶,对病灶治疗的方法。包括:经皮穿刺肿瘤活检术、瘤内注药术、椎间盘穿刺减压术、椎间盘穿刺消融术等。

一、支架技术

(1)食管支架:晚期食管癌患者难以进食时,可经口咽将食管支架置入病变处,改善患者进食状况,同时支架对肿瘤有一定压迫作用,造成肿瘤缺血,延缓肿瘤生长。

(2)胆道支架:适合于因肝门、胰腺等部位肿瘤压迫胆管引起的阻塞性黄疸,采取经皮肝穿,将胆道支架置于狭窄段,使胆汁直接进入十二指肠,是目前解决阻黄的首选方法。

二、栓塞治疗

(1)肿瘤的栓塞:肝癌、肺癌、盆腔等部位肿瘤均可通过导管将栓塞剂注入供血动脉,阻断其血运,达到“饿死肿瘤”的目的。

(2)出血的栓塞:晚期肿瘤常引发大出血,如不及时控制,常引起其它并发症,导致死亡。如肺癌、膀胱癌、胃底食管静脉曲张破裂等,该类患者应行急诊介入治疗,栓塞其供血血管,控制出血。如支气管动脉、髂内动脉、胃冠状静脉等。