19世纪30年代,德国港口城市不来梅相继在几个月里出现大批肝炎患者,不少人发生黄疸甚至死亡,但在患者家庭中未见明显流行。经调查,此次流行的肝炎患者都是不来梅造船厂的职工,而且都是接种了天花疫苗的人。最后发现天花疫苗中含有人的血清,所以定名为血清性肝炎。1965年,美国费城癌症研究所的Blumberg博士等报道(JAMA 1965;191:941),对近两年中数名澳大利亚的白血病土著人进行研究,从分析患者全血电泳图谱中发现一种新的、沉淀的电泳线,当时不知是何病原,因为这些患者都是澳大利亚人,故称为“澳大利亚抗原”,简称“澳抗”。1967年他们报道(Ann Intern Med 1967;66:924),在唐氏综合征发生的白血病和肝炎患者中发现了澳大利亚抗原,用电子显微镜观察,这些抗原呈现直径约20nm小球形的颗粒和长约200nm的丝管状物质。这时他们初步与血清性肝炎联系起来。此时,澳大利亚抗原引起了广大学者的兴趣,使以后的研究不断深入,其性质也进一步明确,其实质就是HBsAg。

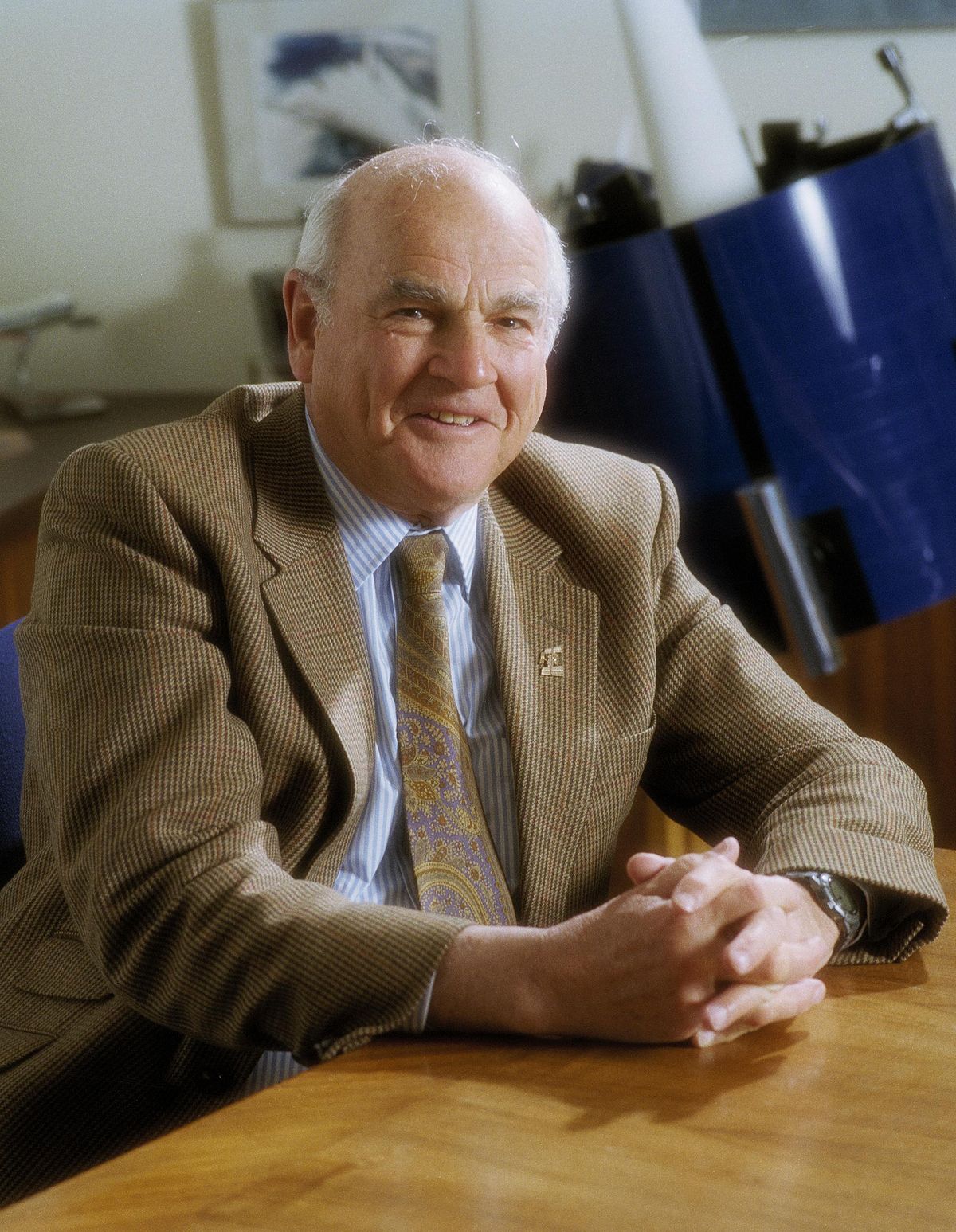

1976年瑞典科学院为了表彰他的创新发现,授予了Blumberg诺贝尔医学奖。